Et si la France se plongeait encore davantage dans les Biotechs marines ?

Sujet transversal intéressant les différents secteurs des biotechnologies, les Biotechs bleues ou marines tendent à valoriser toutes les ressources naturelles de la mer. Pour comprendre comment l’industrie, comme la recherche, s’emploie à l’exploration de cette vaste biodiversité, Sup’Biotech avait organisé une conférence interprofessionnelle, en partenariat avec LaBiotech.eu, le mardi 22 mars 2016.

Anne Pezet et Vanessa Proux, directrice générale de Sup’Biotech

La mer est un terrain de jeu exceptionnel pour les experts en biotechnologies, mais ce n’est pas nouveau comme le souligne la journaliste Anne Pezet, modératrice de la conférence. « On sait depuis de nombreuses années que le monde marin peut permettre de trouver des molécules intéressantes, mais si le sujet est de plus en plus d’actualité, c’est grâce à l’essor technologique permettant d’accélérer cette valorisation, poursuit-elle en préambule. On sait aussi que la mer peut encore nous offrir beaucoup, sachant que nous connaissons près de 300 000 espèces vivantes bio-marines sur les 2-3 millions estimées. La valorisation qui en découlera aura de nombreux intérêts : créations d’outils et de composés dans les industries de la santé, de l’alimentaire pour les hommes et les animaux, de l’énergie, de la thérapeutique, etc. » Et dans cette conquête des fonds marins aux allures de ruée vers l’or, la France a une belle carte à jouer assure la journaliste. « Il s’agit du deuxième pays en matière de surface maritime, derrière les États-Unis. »

Des initiatives françaises déjà performantes

Pour sa conférence, Sup’Biotech a justement invité certains de ces acteurs français actifs dans le monde des Biotechs bleues, parmi lesquels Laurent Meijer, fondateur de la société de biotechnologies ManRos Therapeutics dont le slogan « From Sea to Pharmacy » résume très bien l’action. « À l’époque, je trouvais que monter une petite société de biotechnologies permettait de faire plus de choses que la recherche académique », confie-t-il. Le « plus de choses » dont s’occupe ManRos Therapeutics concerne surtout les protéines extraites d’embryons et d’œufs d’invertébrés marins pour lutter contre la maladie Alzheimer, la mucoviscidose ou encore la trisomie 21. « Dans le cas des œufs d’invertébrés, on s’est intéressé au cycle cellulaire et notamment à une protéine présente en quantité dans les œufs des étoiles de mer. Cette protéine kinase est la première cible de l’industrie pharmaceutique dans la recherche de nouveaux médicaments, la plupart des produits commercialisés en oncologie agissant sur le cycle cellulaire. » Ces protéines et ces êtres marins pleins de ressources, le Dr Sylvia Colliec-Jouault les connaît bien pour les analyser au sein du Laboratoire écosystèmes microbiens et molécules marines pour les biotechnologies de l’Ifremer Nantes, un acteur de référence incontournable dans le domaine des sciences de la mer. « Depuis une vingtaine d’années, l’Ifremer s’intéresse à tout cela et, déjà dans les années 1980, nous découvrions des sources hydrothermales profondes que nous explorions afin de récupérer des échantillons et créer une souchothèque unique au monde contenant des bactéries issues de ces fonds marins. » Preuve s’il en est que la France ne semble pas naviguer à vue.

Laurent Meijer

Sylvia Colliec-Jouault

Sylvia Colliec-Jouault

… mais des investissements encore difficiles à trouver

… mais des investissements encore difficiles à trouver

Pour se lancer dans la valorisation du monde marin, il convient aussi de savoir attirer les investisseurs. Philippe Tramoy est directeur de participations du fonds d’amorçage (soit la première entrée d’un investisseur professionnel dans une start-up) Quadrivium 1, qui investit dans les sciences de la vie. Biochimiste de formation, passionné des biotechs marines et auteur de deux rapports sur les macroalgues et les microalgues, il assure pourtant qu’il n’existe que « très peu d’investissements » dans ce secteur qui, selon certaines études, ne représenterait encore que « 2 à 3 % des biotechnologies ». Selon l’expert, ceci s’explique facilement. « Il y a trop peu de start-ups françaises proposant des projets innovants capables de répondre aux attentes des investisseurs. Aujourd’hui, on se retrouve face à des projets très « early », où il reste encore beaucoup à faire, ou à l’opposé, face à des sociétés extrêmement intéressantes, mais qui ont des besoins d’investissement important – on parle alors d’une vingtaine de millions d’euros. » Autre point négatif à ses yeux : l’absence de clarté dans le paysage français des Biotechs bleues. « De nombreux clusters spécialisés sur la question s’ouvrent un peu partout en Europe et en France, mais il n’y a pas encore de voix unique sur le sujet… »

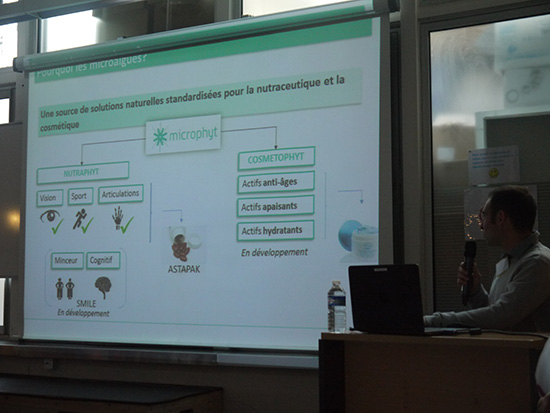

Pour autant, l’absence d’investisseurs n’empêche pas certaines entreprises ambitieuses de voir le jour. C’est le cas par exemple de Microphyt, une société née en 2007 qui, depuis Montpellier, produit de façon contrôlée de la biomasse et des microalgues pour les secteurs cosmétique, alimentaire et santé. « Les microalgues sont une source de composés à forte valeur ajoutée, note Rémi Pradelles, CSO de Microphyt. Notre savoir-faire est avant tout technologique : nous les cultivons par voie autotrophe, soit par division cellulaire. Aujourd’hui, pour ce genre de culture, il existe deux types de systèmes utilisés : les bassins ouverts, abordables mais qui ne peuvent produire que certaines espèces car impactés par la saisonnalité, et les photobioréacteurs (PBR) tubulaires, plus chers et complexes, qui peuvent poser problème de par le développement de biofilms, mais permettent davantage de contrôle et de productivité, tout en concernant bien plus d’espèces. C’est le cas de notre PBR tubulaire « Camargue ». »

Philippe Tramoy

Rémi Pradelles

Rémi Pradelles

Les défis qui attendent la France

Les défis qui attendent la France

Pour la table-ronde concluant l’événement, Laurent Meijer et Philippe Tramoy sont rejoints par Mirjam Czjzek, directrice de recherche à la Station Biologique de Roscoff CNRS-UPMC et Christophe Lombard, responsable Intégration Industrielle chez AlgoSource Technologies. La première citée, arrivée dans le monde des Biotechs bleues « par le biais de la cristallographie », travaille principalement « dans la biochimie des enzymes issues de bactéries associées aux algues » et s’intéresse autant à « la biomasse algale qu’aux bactéries en interactions avec les algues ». Présent depuis bientôt deux ans au sein d’AlgoSource après plusieurs années dans la chimie via l’industrie cimentière, le second intervenant fait partie de cette « société d’ingénierie » créée en 2008 « dans le domaine des bioréacteurs et photobioréacteurs » à l’origine d’une « bioraffinerie » permettant de « valoriser tous les composés présents dans les microalgues ».

De gauche à droite : Mirjam Czjzek, Philippe Tramoy, Laurent Meijer, Christophe Lombard et Anne Pezet

À la question de savoir si la France des Biotechs Bleues avançait dans le bon sens, les quatre intervenants se montrent partagés. « Depuis quelques années, on constate des initiatives de valorisation du savoir de la recherche académique, comme avec le programme d’investissement IdéAlg ou le projet BlueValley, un centre de formation académique avec une cellule de maturation pouvant faire l’interface avec les partenaires industriels et de petites entreprises », note Mirjam Czjzek, plutôt confiante. Une vision positive partagée par Christophe Lombard qui, au sein d’AlgoSource, participe à l’essor de nouvelles collaborations avec la recherche académique et développe des partenariats avec des entreprises/industries n’ayant, au départ, aucun lien avec les microalgues. « Certaines de ces entreprises ont pourtant des effluents qu’ils souhaitent valoriser, recycler. Les microalgues peuvent les intéresser à ce titre. Travailler main dans la main avec un laboratoire du CNRS permet un transfert très facile. C’est la porte à coté et c’est très sain. Toutes les innovations de recherche fondamentale développées au sein du laboratoire permettent de se mettre d’accord sur le passage au stade industriel. Des structures peuvent aussi aider et, même si elles peuvent être critiquables par moment, fonctionnent plutôt bien. Je pense notamment à l’ANR qui finance des partenariats publics-privés ou public pur de recherche fondamentale ».

Un mille-feuille à digérer

La recherche étant sur la bonne voie et la France possédant un avantage géographique et stratégique pour l’étude du monde marin, comment expliquer l’absence de success story française, de locomotive hexagonale, autour des Biotechs bleues ? « En France, nous avons de très bons chercheurs mais ils sont en milieu hostile, juge Laurent Meijer. Nous avons aussi beaucoup trop de structures, multipliant ainsi des accords de collaboration qui n’en finissent pas… Il serait bon de tout rassembler au sein d’une même structure. » Le frein numéro 1 serait donc le fonctionnement même de cette recherche française performante mais dont la voix se trouve parasitée par un trop plein d’acteurs et d’institutions. « C’est un peu comme une devise Shadock : comme il n’y a pas de solution, il n’y a pas de problème, commente Philippe Tramoy. Le vrai souci, c’est que nous sommes parfois face à un mille-feuille d’organismes de plus en plus compliqué. Il n’y a qu’à aller faire un tour à la Convention BIO qui rassemble chaque année l’ensemble des acteurs majeurs des sciences du vivant. On y retrouve une multitude de stands différents pour chaque région de France…»

Bien que bons, les chercheurs français sont aussi invités à voir plus loin que leur paillasse. « Il faudrait aussi que la recherche académique se soucie davantage du devenir de ses découvertes, sur la valorisation économique, de ce qu’il se passe du côté de l’industrie, en France comme dans le reste du monde, analyse Laurent Meijer. Certes, le monde de la recherche académique est libre, mais il faut des garde-fous et trouver un bon équilibre. » Un équilibre qui, selon les plus optimistes, n’attend que d’être atteint. « Les questionnements de rentabilité, d’investissements, d’études de marché et de business plan ne sont pas des choses que la recherche académique est habituée à faire, poursuit Mirjam Czjzek. D’où la nécessité de rapprochement avec l’extérieur et d’être à l’écoute. La France avait un retard qu’elle est en train de rattraper, avec la création de structures permettant ces dialogues. Les formations sont aussi en train de changer et l’on voit apparaître des modules de management, de double compétence business économique dans les cursus scientifiques. » De quoi laisser présager un bel avenir pour les étudiants de Sup’Biotech qui, en plus de posséder un bagage technique, sont également au fait de l’importance du marketing et de la valorisation économique des projets innovants.

Samuel Juliot

Les étudiants actuels et les Anciens de Sup’Biotech déjà impliqués dans les Biotechs bleues

Après la présentation des activités des quatre experts et avant la table-ronde concluant la conférence, l’école offrait une tribune à ses étudiants actuels et passés. En premier lieu, c’est Samuel Juliot (Sup’Biotech promo 2012) qui présente Glowee, la start-up pensée autour de la bioluminescence dont il est le CSO. Un bel exemple de succès qui pourrait inspirer Lauren Guetta et Thibault Mahiet (Sup’Biotech promo 2017), deux étudiants de 4e année travaillant actuellement sur ShellTech, un Sup’Biotech Innovation Project (SBIP) tourné vers l’océan. « Notre projet porte sur la fabrication de matériaux alternatifs à la fibre de verre ou de carbone via les carapaces de crevettes », détaille Lauren. « Ces carapaces sont aujourd’hui des déchets alimentaires importants avec près de 7 000 tonnes par an, poursuit Thibault. Pour le traitement de ces déchets, peu de solutions existent actuellement : il y a surtout l’incinération, qui provoque le dégagement de CO2, et l’enfouissement sous-marin, qui cache plus qu’il ne résout le problème. Or, des initiatives de valorisation sont déjà en œuvre, comme la création à partir de carapaces de crustacés d’un bioplastique en 2004. » Avec un marché aussi porteur, il ne reste aux étudiants qu’à trouver un moyen de faire connaître leur travail de valorisation. « Avec ShellTech, on souhaite créer un matériel biodégradable, potentiellement utilisable dans l’industrie automobile qui devra bientôt faire appel à 4 % de biomatériaux par véhicule, mais aussi dans le bâtiment pour, par exemple, combler les brèches et fissures, microfissures…, annonce Lauren. On peut imaginer encore d’autres utilisations possibles, notamment à travers le biais de l’impression 3D. Plusieurs voies sont possibles. »

Lauren et Thibault présentent leur matériau alternatif

Lauren et Thibault présentent leur matériau alternatif